YAKINIKU HOUBI

本日はご来店ありがとうございました。

より良いお店づくりのため、

率直な評価をお願いいたします。

ご期待に添えず申し訳ございません。

至らなかった点や改善すべき点を

お聞かせいただけますでしょうか。

貴重なご意見ありがとうございます。

頂戴したご意見は真摯に受け止め、

今後の改善に役立てて参ります。

本日はご来店ありがとうございました。

より良いお店づくりのため、

率直な評価をお願いいたします。

ご期待に添えず申し訳ございません。

至らなかった点や改善すべき点を

お聞かせいただけますでしょうか。

貴重なご意見ありがとうございます。

頂戴したご意見は真摯に受け止め、

今後の改善に役立てて参ります。

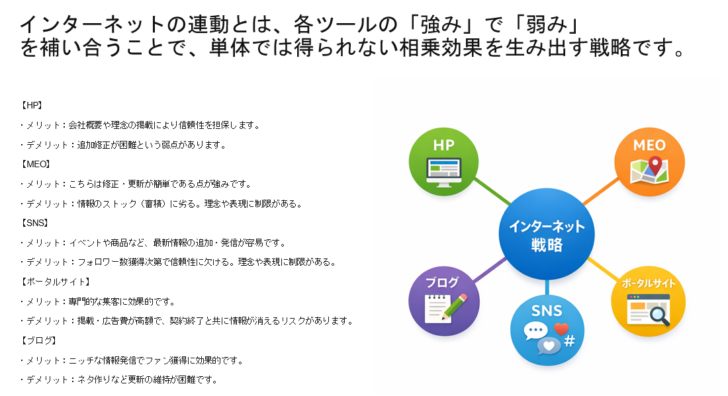

【HP】

・メリット:会社概要や理念の掲載により信頼性を担保します。

・デメリット:追加修正が困難という弱点があります。

【MEO】

・メリット:こちらは修正・更新が簡単である点が強みです。

・デメリット:情報のストック(蓄積)に劣る。理念や表現に制限がある。

【SNS】

・メリット:イベントや商品など、最新情報の追加・発信が容易です。

・デメリット:フォロワー数獲得次第で信頼性に欠ける。理念や表現に制限がある。

【ポータルサイト】

・メリット:専門的な集客に効果的です。

・デメリット:掲載・広告費が高額で、契約終了と共に情報が消えるリスクがあります。

【ブログ】

・メリット:ニッチな情報発信でファン獲得に効果的です。

・デメリット:ネタ作りなど更新の維持が困難です。

戦略(Strategy)

目的: 「何をするか」「どこへ向かうか」を決めること。

視点: 長期的・大局的(マクロ)。

性質: 一度決めたら簡単には変えない「シナリオ」や「設計図」。資源(人・モノ・金)をどこに集中させるかを決定します。

例: 「20代向けの低価格市場でシェアNo.1を取る」

戦術(Tactics)

目的: 戦略を「どうやって実行するか」を決めること。

視点: 短期的・具体的(ミクロ)。

性質: 状況に応じて柔軟に変える「手段」や「オペレーション」。

例: 「SNSでインフルエンサーを起用してキャンペーンを行う」「期間限定のクーポンを配布する」

参考:GEMINIより

2025年12月現在、AI業界は**「チャットボット(対話型)」から「AIエージェント(自律実行型)」への移行期**という大きな転換点を迎えています。単に質問に答えるだけでなく、人の代わりにタスクを計画・実行する能力が競争の主戦場となっています。

ご質問いただいた3大AIモデル(GPT、Gemini、Grok)の現状と違いを整理しました。

それぞれのモデルは独自の強みを持ち、明確に「住み分け」が進んでいます。

| 特徴 | ChatGPT (OpenAI) | Gemini (Google) | Grok (xAI) |

| 最新モデル | GPT-4o / GPT-5 (噂) | Gemini 3 Pro (Preview) | Grok 4 |

| 最大の強み |

「総合力と自然さ」 最も人間らしく、創造的な文章や対話が得意。モバイルアプリの使い勝手が圧倒的に良い。 |

「実務能力と連携」 Google Workspace(Docs, Gmail等)やMapsとの連携が強力。長文処理やマルチモーダル(画像・動画)に強い。 |

「リアルタイム性と本音」 X (旧Twitter) の投稿をリアルタイム分析できる唯一のAI。建前を排した回答や、論理的推論が得意。 |

| 得意タスク | 文章作成、ブレインストーミング、相談相手、英会話 | 資料作成、データ分析、Google検索を伴う調査、動画解析 | トレンド把握、ニュース検索、皮肉やジョーク、高度な数学・プログラミング |

| エージェント能力 | 音声対話機能が非常にスムーズで、秘書のような使い心地。 | スケジュール調整やメール返信など、実務を代行する能力が高い。 | 刻一刻と変わる情報の分析や、検閲の少ない「尖った」視点の提供。 |

現状: 生成AIの代名詞として依然としてトップシェアを誇ります。特に「Advanced Voice Mode(高度な音声会話)」は、人間と話しているのと区別がつかないレベルの反応速度と感情表現を実現しており、英会話練習や壁打ち相手として最強です。

注目点: 2025年末にかけて次世代モデル「GPT-5(仮)」の登場が噂されていますが、現時点では**「最も使いやすく、創造的なパートナー」**という立ち位置です。

現状: 2025年12月に入り、最新の**「Gemini 3」**シリーズが発表されました。Googleのエコシステム(Gmail, Drive, Mapsなど)と深く統合されており、「私の来週のスケジュールと、届いている請求書を確認して」といった個人的なタスクを処理できるのが最大の特徴です。

注目点: 処理できる情報量(コンテキストウィンドウ)が非常に大きく、分厚いマニュアルや長時間の動画を一度に読み込ませて分析させるならGemini一択です。

現状: イーロン・マスク率いるxAIのモデルで、進化のスピードが著しいです。2025年夏にリリースされた**「Grok 4」**は、数学や物理などの理系科目のテストで驚異的なスコアを記録しました。

注目点: X(Twitter)の有料プランに含まれており、世界中のツイートをリアルタイムで検索・分析できます。「今、世界で何が起きているか」を調べるニュース検索ツールとしては他の追随を許しません。また、他のAIに比べて回答の「検閲」が緩く、議論の分かれる話題でも率直に答える傾向があります。

これまでは「人間が指示を出し、AIが答える」形でしたが、現在は**「AIが自ら考え、行動する」**段階に入っています。

例: 「来週の旅行プランを考えて」と言うと、

これまで: プランのテキスト案を出してくれる。

これから: フライトの空き状況を確認し、レストランの予約サイトを開き、カレンダーに予定を入れ、同行者への招待メールの下書きまで作成する。

日常会話、文章作成、アイデア出しに使いたいなら → ChatGPT

仕事の効率化、Googleアプリとの連携、長文・動画分析なら → Gemini

最新ニュースの把握、Xユーザー、論理的・数学的なタスクなら → Grok

用途に合わせてこれらを使い分けるのが、現在の賢いAI活用法と言えます。

Here is the English translation of the explanation regarding the current state of AI as of December 2025.

As of December 2025, the AI industry is facing a major turning point: the transition from “Chatbots (Dialogue-based)” to “AI Agents (Autonomous Execution).” The main competitive battlefield has shifted from simply answering questions to the ability to plan and execute tasks on behalf of humans.

Below is a summary of the current status and differences between the three major AI models (GPT, Gemini, and Grok).

Each model has developed unique strengths, and the “division of roles” between them has become clear.

| Feature | ChatGPT (OpenAI) | Gemini (Google) | Grok (xAI) |

| Latest Model | GPT-4o / GPT-5 (Rumored) | Gemini 3 Pro (Preview) | Grok 4 |

| Greatest Strength |

“All-rounder & Naturalness” Most human-like; excels at creative writing and dialogue. The mobile app usability is overwhelmingly good. |

“Practicality & Integration” Powerful integration with Google Workspace (Docs, Gmail, etc.) and Maps. Strong in long-form content and multimodal processing (images/video). |

“Real-time & Unfiltered” The only AI that can analyze X (formerly Twitter) posts in real-time. Excels at logical reasoning and providing answers without “sugar-coating.” |

| Best Used For | Writing, brainstorming, acting as a sounding board, English conversation practice. | Document creation, data analysis, research involving Google Search, video analysis. | Trend tracking, news searching, sarcasm/jokes, advanced math and programming. |

| Agent Capability | Voice conversation features are incredibly smooth, offering a user experience like a personal secretary. | High capability to execute practical tasks, such as scheduling and drafting email replies. | Analyzing rapidly changing information and providing “edgy” perspectives with less censorship. |

Status: It remains the market leader and is synonymous with Generative AI. The “Advanced Voice Mode” is particularly notable, achieving reaction speeds and emotional expression indistinguishable from a human, making it the best choice for English practice or brainstorming.

Key Point: While the next-generation “GPT-5” (tentative name) is rumored to appear by the end of 2025, it currently holds the position of the “most easy-to-use and creative partner.”

Status: As of December 2025, the latest “Gemini 3” series has been announced. It is deeply integrated with the Google ecosystem (Gmail, Drive, Maps, etc.). Its greatest feature is the ability to handle personal tasks, such as “Check my schedule for next week and the invoices I’ve received.”

Key Point: It has a massive context window (information processing capacity). If you need to analyze thick manuals or long videos all at once, Gemini is the only choice.

Status: Led by Elon Musk, xAI’s model is evolving at a remarkable speed. “Grok 4,” released in the summer of 2025, recorded astonishing scores in STEM subjects like mathematics and physics.

Key Point: Included in X (Twitter) Premium plans, it can search and analyze global tweets in real-time. As a tool to find out “what is happening in the world right now,” it has no equal. Additionally, it has fewer “guardrails” (censorship) compared to other AIs and tends to answer controversial topics frankly.

Previously, the relationship was “Humans give instructions, AI answers.” Now, we have entered the stage where “AI thinks and acts on its own.”

Example: If you say, “Plan a trip for next week,”

Before: It would provide a text draft of a plan.

Now (Agent): It checks flight availability, opens restaurant reservation sites, adds the schedule to your calendar, and even drafts invitation emails to your travel companions.

For daily conversation, writing, and idea generation → ChatGPT

For work efficiency, Google app integration, and long-form/video analysis → Gemini

For grasping the latest news, X users, and logical/mathematical tasks → Grok

Using these models distinctively according to your specific needs is the smartest way to utilize AI today.

この記事では、専門家である弁護士への相談がなぜ重要なのかを、対話形式で分かりやすく解説します。

保険会社の提示額と、弁護士が交渉した場合の金額(裁判所基準)には大きな差があります。ご自身の状況に近いものを選択して、差額を確認してみてください。

傷害の状況を選択:

※上記は一般的な目安であり、個別の事案によって金額は変動します。

慰謝料の増額以外にも、専門家は様々なトラブルを解決します。気になる項目をタップして、弁護士の役割を確認しましょう。

「手続きが複雑そう」という心配は不要です。ご依頼後は、専門家がすべて代行します。

まずはお電話やメールで状況をお聞かせください。

方針にご納得後、契約。保険会社との窓口になります。

代理人として保険会社と交渉を開始します。

適正な賠償金を受け取り、解決となります。

「弁護士に何をどう伝えればいいか分からない…」という不安を解消するため、当事務所のウェブサイトでは、AIが相談の要点を自動で整理するツールを導入しました。事故の状況を自由に入力するだけで、弁護士に伝えるべき重要なポイントをAIが箇条書きで分かりやすくまとめます。ぜひ、無料相談の前にご活用ください。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していませんか?下のスイッチで特約の有無を切り替えて、自己負担額を確認してください。

あなたの自己負担額(目安)

20万円〜

※一般的な着手金・報酬金の合計です。

自転車に関する道路交通法の変更点について、特に重要なポイントを分かりやすくまとめます。

近年、自転車の乗り方に関するルールが大きく変わってきており、今後も私たちの乗り方に直接関わる大きな変更が予定されています。ご自身の安全と、周りの人を危険にさらさないために、しっかりと確認しておきましょう。

まずは、最近施行された主な変更点です。

これまで13歳未満の子どもが対象だったヘルメット着用の努力義務が、年齢にかかわらず全ての自転車利用者に拡大されました。

電動キックボードなど、特定の基準を満たす電動モビリティが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分になりました。

「自転車」そのもののルールではありませんが、自転車と同じように手軽に利用できる乗り物として新しいルールができました。

ここからが、今後の自転車利用に最も大きな影響を与える変更です。

これまで自転車の交通違反は、悪質な場合に「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となることがありましたが、件数は多くありませんでした。今後は、自動車やバイクのように、比較的軽微な違反に対しても「青切符」が切られ、反則金の納付が求められるようになります。

警察庁の発表によると、110以上の行為が対象となる見込みです。特に、以下のような違反が厳しく取り締まられるようになります。

| 違反行為の例 | 反則金額(想定) |

| スマートフォン等を使いながらの運転(ながらスマホ) | 12,000円 |

| 信号無視 | 6,000円 |

| 一時不停止 | 5,000円 |

| 通行禁止違反(一方通行の逆走など) | 6,000円 |

| 歩道での徐行違反など | 5,000円 |

| 傘差し運転などの片手運転 | 5,000円 |

※反則金額は今後の政令で正式に決定されます。

これまでも飲酒運転は禁止されていましたが、アルコールが身体に残った状態での「酒気帯び運転」には明確な罰則がありませんでした。これも大きく変わります。

自転車での飲酒運転は、極めて危険な行為として厳しく罰せられることになります。

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、法律上は「軽車両」であり、交通ルールを守る責任があります。

これからの変更点をまとめると以下のようになります。

これらのルールを守り、誰もが安全に道路を利用できるよう、日頃から意識して自転車に乗りましょう。

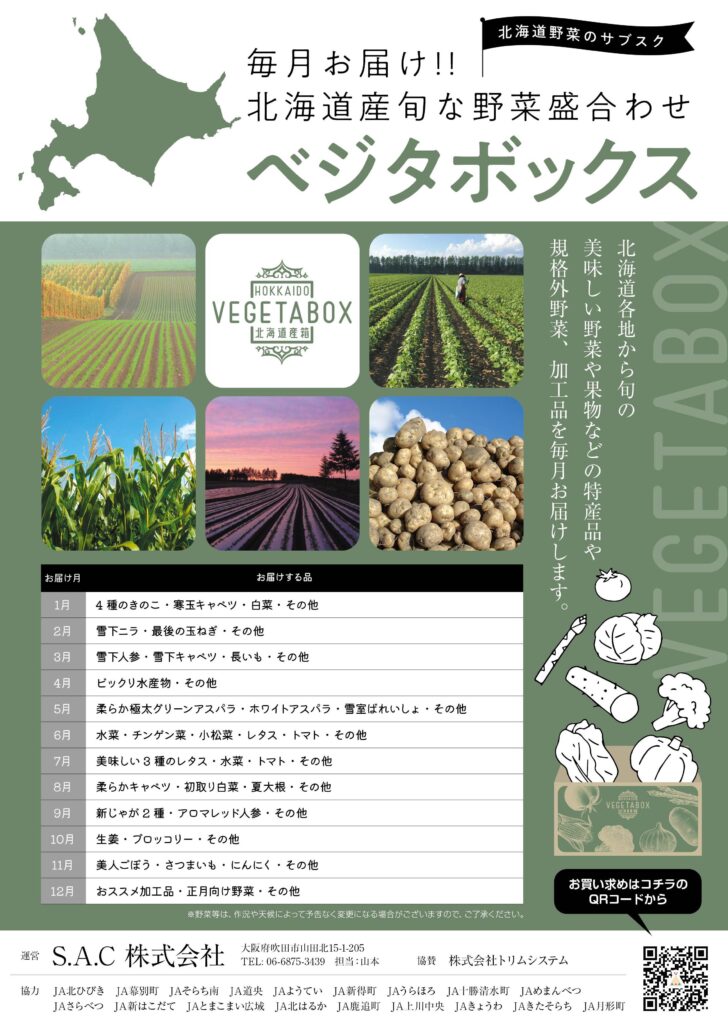

封入

北海道の冷たい海が育む、鮮やかな縞模様と濃厚な旨味で知られる「北海シマエビ」。その希少性と美しい姿から「海のルビー」とも称されるこのエビは、夏の訪れを告げる味覚として、多くの食通を魅了しています。

正式名称を「ホッカイエビ」というこのエビは、その名の通り、体に数本の縦縞が入っていることから「シマエビ」として広く親しまれています。生の状態では緑がかった褐色ですが、茹でると鮮やかな赤色に変化し、食卓を華やかに彩ります。

ツーンと鼻に抜ける強烈な辛味と、雪のような白さが特徴の「山わさび」。北海道の家庭料理には欠かせないこの薬味は、近年その独特の風味で全国的にファンを増やしています。私たちが普段「わさび」として親しんでいる本わさびとは、また違った魅力を持つ山わさびについて、詳しくご紹介します。

山わさびの正体は、ヨーロッパ原産のアブラナ科の植物で、和名を「セイヨウワサビ」と言います。英語名の「ホースラディッシュ」としても知られ、世界的にはローストビーフの付け合わせとしてお馴染みです。日本では、冷涼な気候を好むその性質から、主に北海道で栽培が盛んで、自生しているものも見られます。

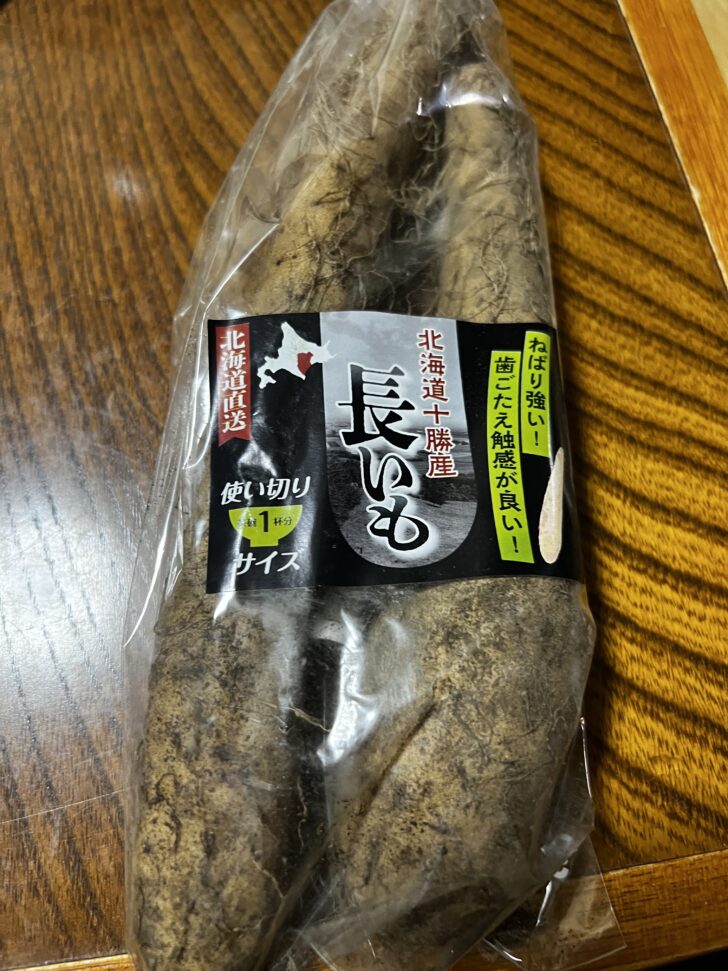

③和稔じょ

なんと生産農家は3件

和稔じょ(わねんじょ)は、北海道幕別町で発見された長いもの新品種です。特徴的なのは、毛穴がほとんどなく、皮が白くてつるつるしている点です。この品種は、ジューシーで甘みのある上品な味わいが特徴で、生で食べても、調理しても美味しくいただけます

劣性遺伝のため品種固定をしても優性遺伝から通常の長芋に代わっていくため次回は2027年まで収穫できない新種です。なんと1億本に1本で産まれた大自然の新種。

味はさっぱり、粘り気も薄くアレルギーも出にくいタイプ。

通常、長いもは表面にある無数の毛穴から伸びる根(ヒゲ根)が特徴ですが、この「和稔じょ」には毛穴がほとんど無いためヒゲ根が無く、皮が白くつるっとしているのが特徴です。

幕別町は日本でも有数の長いもの生産地ですが、このような長いもが発見された例は無く、確率的には何億分の一といわれ、まさに〝奇跡の一本〞です。

その奇跡の一本を大切にし、各種試験や増殖を繰り返した結果、平成16年、ついに農林水産省で新品種「和稔じょ幕別1号」として品種登録されました。

「和稔じょ」は、ジューシーな食感と、甘みのある上品な味わいが特徴です。

表面がつるつるの皮はほとんど気にならないため調理もしやすく、丸ごとおいしく食べることができます。

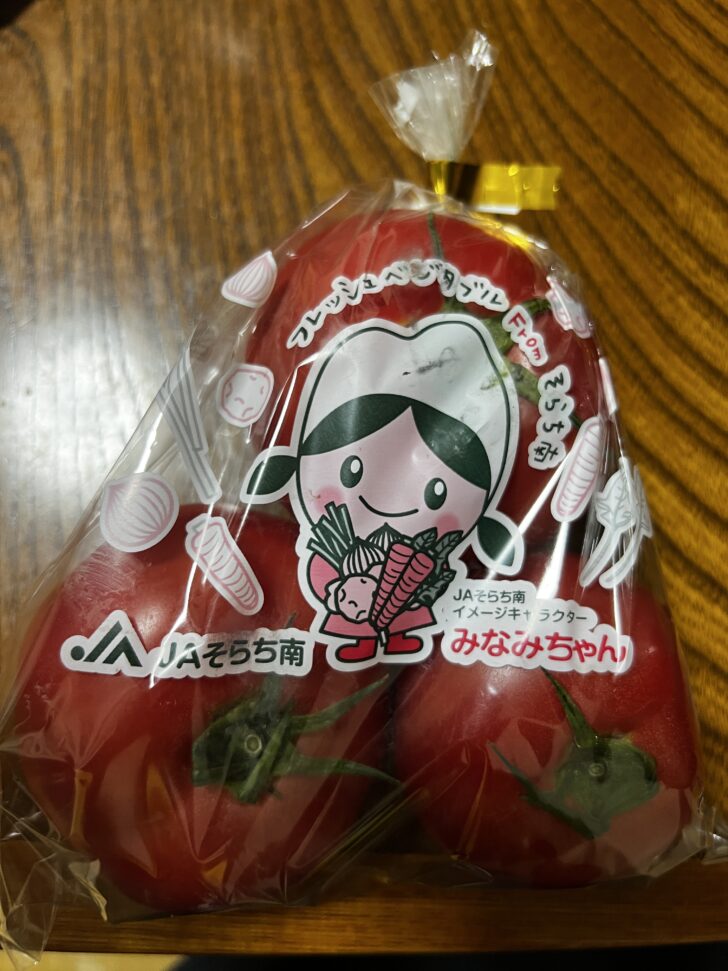

④トマト

⑤じゃがいも

⑥長いも

⑦北海道ニンニク

北海道産ニンニクを語る上で欠かせないのが、その強い甘みです。厳しい冬の間、雪の下でじっと越冬することで、ニンニクは凍結から身を守るために糖分を蓄えます。この糖分が、加熱した際に驚くほどの甘みとコクに変わります。

また、主に栽培されている「ホワイト六片」という品種は、その名の通り一球が6片ほどに分かれており、一粒一粒が大きく、皮が剥きやすいのが特徴です。身が締まっていながらも、火を通すとホクホクとした食感を楽しめます。

北海道の冷涼な気候と、昼夜の大きな寒暖差は、ニンニクが病害虫の被害に遭いにくく、じっくりと栄養を蓄えながら成長するのに最適な環境です。秋に植え付けられたニンニクは、雪の下でゆっくりと熟成し、春の雪解けと共に力強く成長を始めます。この「雪の下熟成」とも言える期間が、北海道産ニンニクならではの風味と甘みを生み出す重要な要素となっています。

導入部 なぜ!?AIを利用するか!?

主要AIツールの紹介と比較

AIツールを選ぶ際のポイント

注意点と今後の展望

まとめ

2025年7月時点での主要なAIモデルのスペックを比較するのは難しいのが現状です。なぜなら、各社がAIモデルの内部仕様を詳細に公開することは稀であり、技術の進歩も非常に速いため、常に最新の情報が更新されているからです。

しかし、現時点で公開されている情報に基づいて、いくつかの主要なAIモデルとそれらを開発する企業について、概要と比較のポイントをご紹介します。

主要なAIモデルと開発企業 (2025年7月時点の情報に基づいて)

スペック比較のポイント (一般的に注目される点)

直接的なスペック比較は難しいものの、AIモデルを比較する際に一般的に注目されるポイントは以下の通りです。

今後の情報収集について

AI技術は日々進化しており、2025年7月以降も新たなモデルや技術が登場する可能性があります。より詳細な情報を得るためには、以下の方法が考えられます。

現時点では、具体的な数値での比較は難しいですが、上記の情報が2025年7月時点のAI技術の動向を把握する上で役立つことを願っています。

Webマーケティングとは、インターネットを活用して商品やサービスが売れる仕組みを作ることです。単に広告を出すだけでなく、顧客を惹きつけ、関係を築き、最終的に購入やファンになってもらうまでの一連の活動全体を指します。

この資料では、Webマーケティングの主要な手法と、実際に始めるための基本的なステップを解説します。

Webマーケティングには様々な手法があり、目的やターゲットに応じてこれらを組み合わせて活用します。

概要: GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、自社のウェブサイトが特定のキーワードで検索された際に、上位に表示されるように最適化する手法です。広告費をかけずに、継続的なアクセス(オーガニックトラフィック)を集めることができます。

概要: Googleマップをはじめとする地図検索エンジンで、自社の店舗情報が上位に表示されるように最適化する施策です。「地域名+業種(例:渋谷 カフェ)」などで検索したユーザーに対してアピールできるため、飲食店、美容室、クリニックといった実店舗を持つビジネスにとって非常に重要です。

概要: 費用を支払い、検索結果やウェブサイト、SNSなどに広告を掲載する手法です。即効性が高く、特定のターゲットに直接アプローチできるのが特徴です。

概要: ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、導入事例など、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成・発信することで、見込み顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、最終的にファンになってもらうことを目指す手法です。

概要: X, Instagram, Facebook, LINE, TikTokなどのソーシャルメディアを活用して、ユーザーとコミュニケーションを取り、ブランドの認知度向上やファンの育成、販売促進につなげる活動です。

概要: メールアドレスを登録してくれたユーザーリスト(ハウスリスト)に対して、メールマガジンやステップメールなどを配信し、直接アプローチする手法です。顧客との関係を維持し、再購入を促すのに効果的です。

Webマーケティングを成功させるためには、計画的に進めることが重要です。

「何のためにやるのか」を明確にします。

「誰に届けたいのか」を具体的にします。 年齢、性別、職業、ライフスタイル、抱えている悩みなどを基に、具体的な人物像(ペルソナ)を設定することで、メッセージが響きやすくなります。

ステップ1と2に基づき、最適な手法を選びます。

計画に沿って、具体的なアクションを起こします。

「やりっぱなし」にせず、結果を必ず分析します。 Google Analyticsなどのツールを使ってKPIの数値を計測し、「なぜこの結果になったのか」を分析します。その結果を基に、次のアクションプランを立て、改善を繰り返していくサイクル(PDCAサイクル)を回すことが成功への鍵です。

Webマーケティングは、一度やれば終わりではありません。市場や顧客のニーズ、テクノロジーは常に変化しています。「計画 → 実行 → 分析 → 改善」 のサイクルを継続的に回し、変化に対応していくことが、ビジネスを成長させる上で不可欠です。

検索エンジン最適化

マップエンジン最適化

有料広告

ソーシャルメディア

Web Marketing

顧客とつながり、ビジネスを成長させる

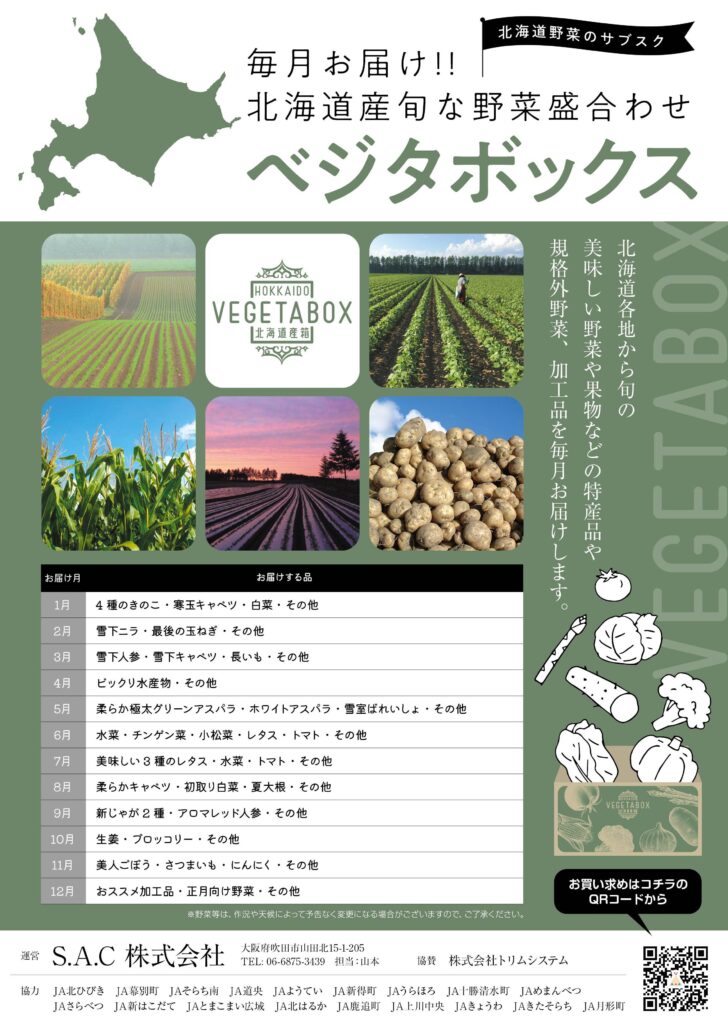

北海道産野菜 ベジタボックスでは、北海道の豊かな大地が育んだ新鮮な野菜を厳選し、詰め合わせたスペシャルセットをご提供いたします。その独自の風味と栄養価は、どんな料理にも彩りを添えます!新鮮で高品質な野菜を取り入れることで、健康的な食生活をお楽しみいただけます。

■北海道の恵みが詰まった逸品!

このベジタボックスは、北海道産の旬の野菜を豊富に取り揃えた贅沢なセットです。柔らかな雪解け水で育った野菜たちは、甘みと旨味が凝縮され、食卓に美味しさを届けます。家庭料理にはもちろん、特別な日の食事にもぴったりです。色とりどりの野菜が、お料理に楽しさと華やかさを加えます!

■新鮮さを大切にした品質管理!

当店では、新鮮な状態でお届けできるよう、収穫から発送まで厳格な品質管理を行っています。旬の野菜が持つ本来の味わいを最大限に引き出し、お客様の食卓へ、安心してお届けいたします。新鮮な野菜で、健康的で美味しい料理をぜひお楽しみください!

北海道産野菜 ベジタボックスで、北海道の恵みを存分に味わってください。家族みんなで楽しめる健康で美味しい食事の時間をぜひご堪能ください!

※北海道から直送です。

※地域により送料が変動します。

※ご継続に応じて季節のサプライズが

こちらから販売予定:BASESHOP

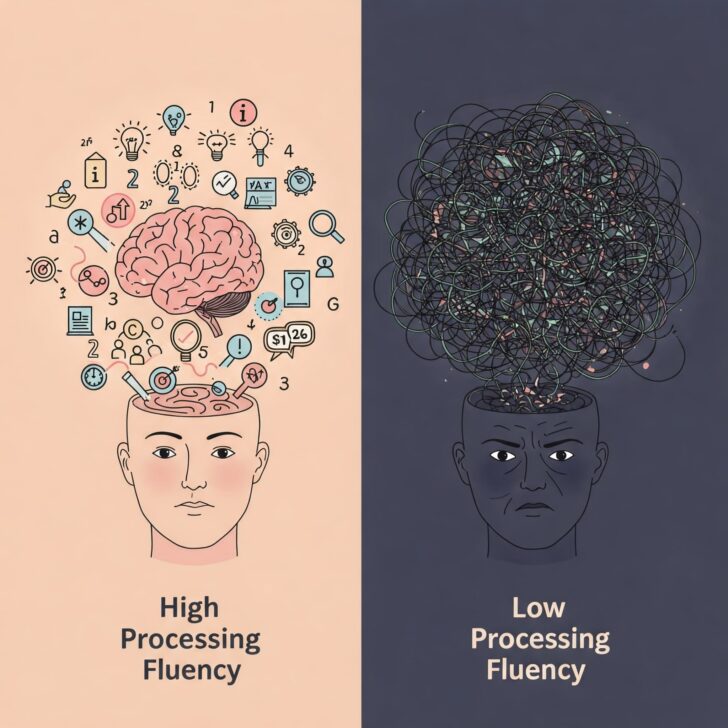

「処理の流暢性(しょりのりゅうちょうせい)」とは、情報が脳内で処理される際の容易さやスムーズさのことです。簡単に言えば、「分かりやすさ」や「処理のしやすさ」を表す心理学の概念です。

私たちが何かを見たり、聞いたり、読んだりする時、脳はその情報を理解しようと働きます。この処理がスムーズに行われるほど、「処理の流暢性が高い」と言えます。逆に、情報が複雑だったり、曖昧だったりすると、処理に時間がかかり、努力が必要になるため、「処理の流暢性が低い」状態になります。

処理の流暢性が私たちの心理に与える影響は様々です。例えば、

「相手に疑問や不思議を与えて、印象に残す心理学」という観点から見ると、あえて処理の流暢性を下げる、つまり、少しだけ複雑さや意外性を持たせることで、相手の注意を引きつけ、深く考えさせ、結果的に記憶に残りやすくする、という応用が考えられます。

ただし、あまりにも処理の流暢性を下げすぎると、単に混乱を招き、ネガティブな印象を与えてしまう可能性があるため、適度なバランスが重要になります。少しの引っかかりや意外性が、相手の興味を引き出し、記憶のフックとなるのです。

承知いたしました。「処理の流暢性」を高める場合と低くする場合のメリット・デメリットを分かりやすくご説明しますね。

メリット:

デメリット:

メリット:

デメリット:

このように、処理の流暢性は、高めることと低くすることそれぞれにメリットとデメリットがあります。情報を伝える目的や相手、状況に応じて、適切なバランスを考慮することが重要です。特に「相手に疑問や不思議を与えて印象に残す」という目的においては、意図的に適度なレベルで処理の流暢性を低くすることが有効な戦略となり得ます。

Okay, here’s the English translation of the provided text about “processing fluency”:

“Processing fluency” refers to the ease and smoothness with which information is processed in the brain. Simply put, it’s a psychological concept that describes how “easy to understand” or “easy to process” something is.

When we see, hear, or read something, our brain works to understand that information. The smoother this processing, the higher the “processing fluency.” Conversely, if information is complex or ambiguous, it takes more time and effort to process, resulting in a state of “low processing fluency.”

Processing fluency has various effects on our psychology. For example:

From the perspective of “psychology that leaves an impression by giving the other person questions and wonder,” deliberately lowering processing fluency, that is, introducing a bit of complexity or unexpectedness, can attract the other person’s attention, make them think deeply, and consequently make the information more memorable.

However, lowering processing fluency too much can simply lead to confusion and a negative impression. Therefore, maintaining an appropriate balance is crucial. A slight snag or unexpected element can spark the other person’s interest and act as a memory hook.

Understood. Here’s a clear explanation of the advantages and disadvantages of increasing and decreasing “processing fluency”:

Increasing Processing Fluency (Making Information Smooth and Easy to Understand)

Advantages:

Disadvantages:

Decreasing Processing Fluency (Intentionally Making Information Slightly Harder to Understand)

Advantages:

Disadvantages:

In conclusion, there are advantages and disadvantages to both increasing and decreasing processing fluency. It’s important to consider the purpose of communication, the audience, and the situation to strike the right balance. Especially for the goal of “leaving an impression by giving the other person questions and wonder,” intentionally lowering processing fluency to a moderate level can be an effective strategy.

はい、上記のイメージイラストを説明する簡単なHTMLコードを作成します。

“`html

“`html