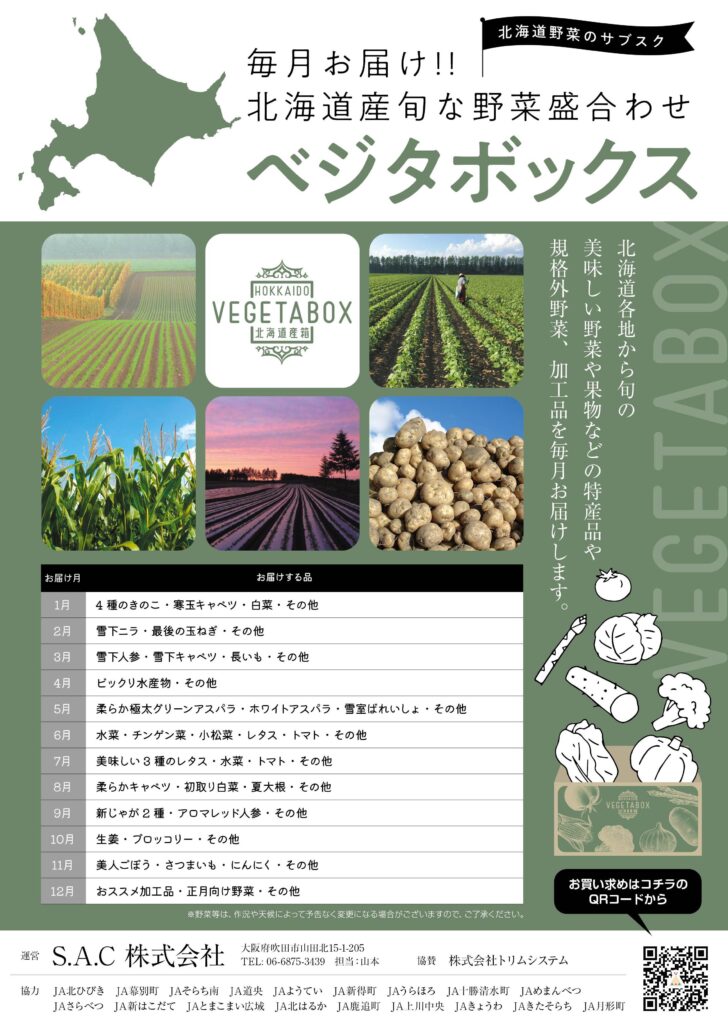

北海道産野菜ベジタボックス

2025年7月版

封入

①北海シマエビ

北海シマエビ:北の海のルビー、その生態と旬の味わいに迫る

北海道の冷たい海が育む、鮮やかな縞模様と濃厚な旨味で知られる「北海シマエビ」。その希少性と美しい姿から「海のルビー」とも称されるこのエビは、夏の訪れを告げる味覚として、多くの食通を魅了しています。

正式名称を「ホッカイエビ」というこのエビは、その名の通り、体に数本の縦縞が入っていることから「シマエビ」として広く親しまれています。生の状態では緑がかった褐色ですが、茹でると鮮やかな赤色に変化し、食卓を華やかに彩ります。

②山わさび

爽やかな辛味が癖になる!北の大地の薬味「山わさび」の魅力に迫る

ツーンと鼻に抜ける強烈な辛味と、雪のような白さが特徴の「山わさび」。北海道の家庭料理には欠かせないこの薬味は、近年その独特の風味で全国的にファンを増やしています。私たちが普段「わさび」として親しんでいる本わさびとは、また違った魅力を持つ山わさびについて、詳しくご紹介します。

山わさびとは?本わさびとの違い

山わさびの正体は、ヨーロッパ原産のアブラナ科の植物で、和名を「セイヨウワサビ」と言います。英語名の「ホースラディッシュ」としても知られ、世界的にはローストビーフの付け合わせとしてお馴染みです。日本では、冷涼な気候を好むその性質から、主に北海道で栽培が盛んで、自生しているものも見られます。

- 抗菌・殺菌作用: 食中毒菌の増殖を抑える効果が期待され、生ものと一緒に食べるのは理にかなっています。

- 食欲増進: 胃液の分泌を促し、消化を助けます。

- 血流改善: 血液をサラサラにする効果が期待されています。

- 抗酸化作用: 体の老化を防ぐアンチエイジング効果も注目されています。

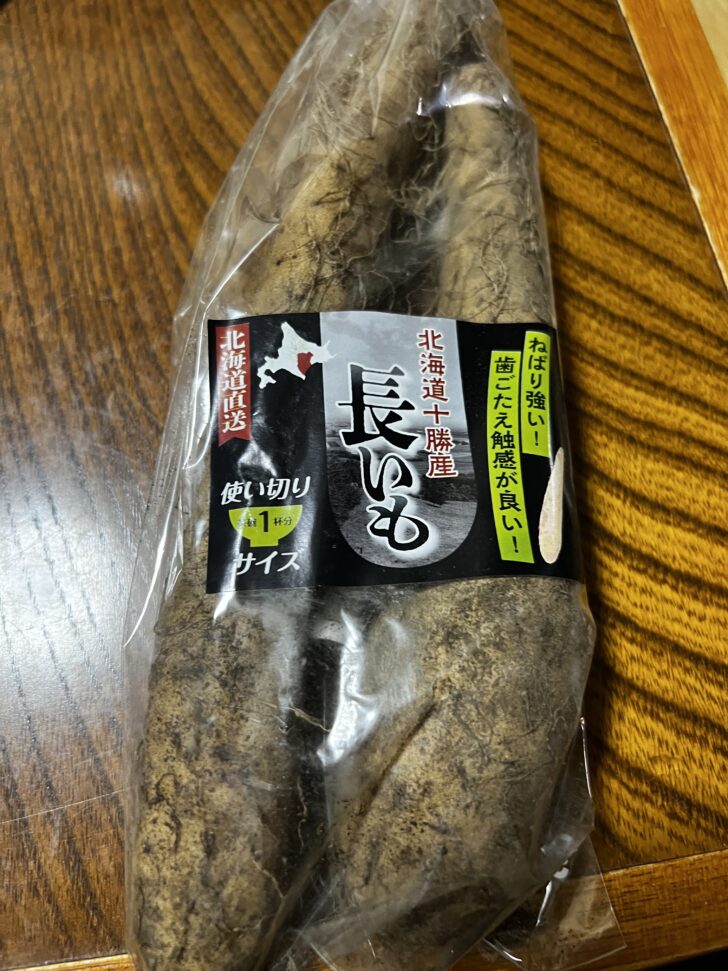

③和稔じょ

なんと生産農家は3件

和稔じょ(わねんじょ)は、北海道幕別町で発見された長いもの新品種です。特徴的なのは、毛穴がほとんどなく、皮が白くてつるつるしている点です。この品種は、ジューシーで甘みのある上品な味わいが特徴で、生で食べても、調理しても美味しくいただけます

劣性遺伝のため品種固定をしても優性遺伝から通常の長芋に代わっていくため次回は2027年まで収穫できない新種です。なんと1億本に1本で産まれた大自然の新種。

味はさっぱり、粘り気も薄くアレルギーも出にくいタイプ。

通常、長いもは表面にある無数の毛穴から伸びる根(ヒゲ根)が特徴ですが、この「和稔じょ」には毛穴がほとんど無いためヒゲ根が無く、皮が白くつるっとしているのが特徴です。

幕別町は日本でも有数の長いもの生産地ですが、このような長いもが発見された例は無く、確率的には何億分の一といわれ、まさに〝奇跡の一本〞です。

その奇跡の一本を大切にし、各種試験や増殖を繰り返した結果、平成16年、ついに農林水産省で新品種「和稔じょ幕別1号」として品種登録されました。

「和稔じょ」は、ジューシーな食感と、甘みのある上品な味わいが特徴です。

表面がつるつるの皮はほとんど気にならないため調理もしやすく、丸ごとおいしく食べることができます。

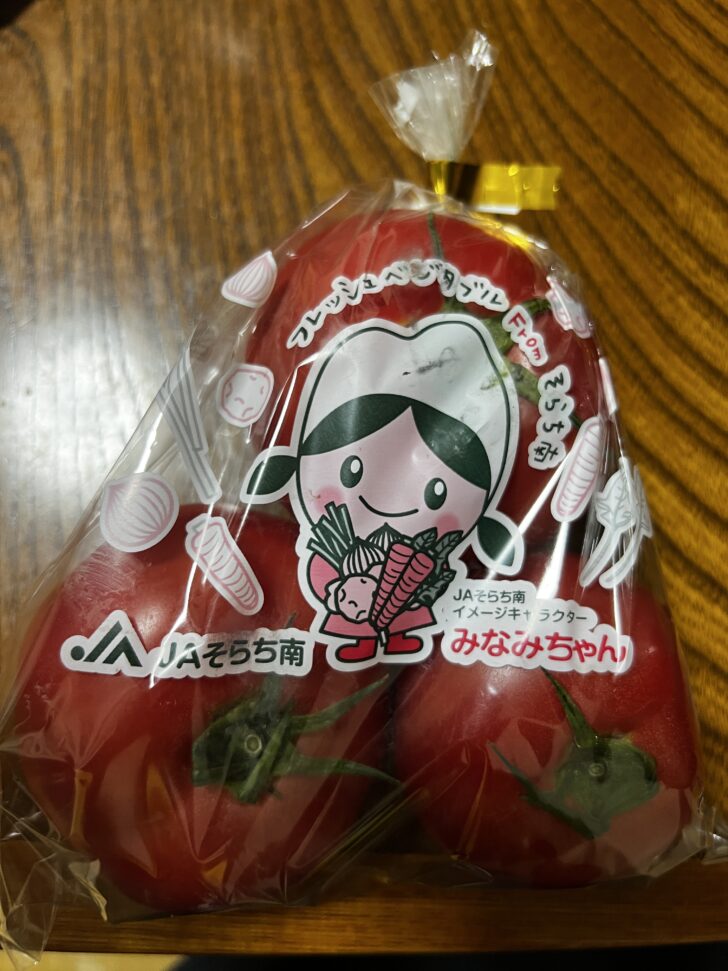

④トマト

⑤じゃがいも

⑥長いも

⑦北海道ニンニク

最大の特徴は「強い甘み」と「大粒のりん片」

北海道産ニンニクを語る上で欠かせないのが、その強い甘みです。厳しい冬の間、雪の下でじっと越冬することで、ニンニクは凍結から身を守るために糖分を蓄えます。この糖分が、加熱した際に驚くほどの甘みとコクに変わります。

また、主に栽培されている「ホワイト六片」という品種は、その名の通り一球が6片ほどに分かれており、一粒一粒が大きく、皮が剥きやすいのが特徴です。身が締まっていながらも、火を通すとホクホクとした食感を楽しめます。

北海道の気候が生み出す美味しさの秘密

北海道の冷涼な気候と、昼夜の大きな寒暖差は、ニンニクが病害虫の被害に遭いにくく、じっくりと栄養を蓄えながら成長するのに最適な環境です。秋に植え付けられたニンニクは、雪の下でゆっくりと熟成し、春の雪解けと共に力強く成長を始めます。この「雪の下熟成」とも言える期間が、北海道産ニンニクならではの風味と甘みを生み出す重要な要素となっています。