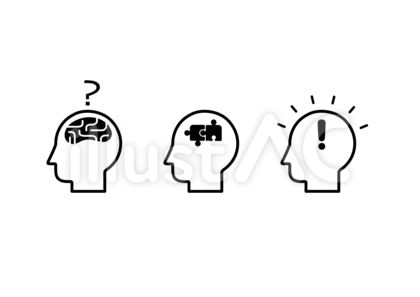

AIとは

AI(Artificial Intelligence)とは、人間の知能をコンピュータに再現することを目指す研究分野です。AIは、機械学習、自然言語処理、画像認識、ロボット工学など、さまざまな分野で応用されています。

AIの歴史は、1950年代に始まりました。1956年に開催されたダートマス会議で、初めてAIという言葉が使われました。その後、AIは急速に進歩し、1990年代にはゲームの分野で人間を打ち負かすようになりました。

近年では、AIの技術がさらに進歩し、画像認識や自然言語処理などの分野で人間のレベルに達するようになりました。また、AIは医療や金融などの分野にも応用され始めています。

AIは、人間の生活をより便利で快適なものにする可能性を秘めています。しかし、AIには倫理的な問題も潜んでいます。AIが悪意を持って使われると、人間に危害を加えたり、社会に混乱をもたらす可能性があります。そのため、AIを開発・利用する際には、倫理的な観点から慎重に検討する必要があります。

AIは、まだ発展途上にあり、今後もさまざまな課題に直面するでしょう。しかし、AIの可能性は非常に大きく、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。

参考:Bard

基礎科学としての情報〜エントロピーと生命、超次元複雑性と生成AIの未来と私達 Dr.苫米地 (2023年5月20日)

【分離脳】右脳と左脳の切断から生まれる奇妙な現象!「意識」の正体とは?

マクロファージは、白血球の一種で、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物を貪食(どんしょく)する細胞です。マクロファージは、全身の組織に存在し、体内の恒常性を保つために重要な役割を果たしています。

マクロファージは、血液中の単球が組織に移動して成熟した細胞です。単球は、血液中の白血球の約10%を占めています。単球は、体内に侵入した異物を見つけると、組織に移動してマクロファージに分化します。

マクロファージは、貪食作用によって異物を除去します。マクロファージは、異物が表面に付着すると、異物を包み込むように細胞膜を伸ばします。そして、異物を細胞内に取り込み、消化します。

マクロファージは、異物を貪食するだけでなく、免疫系の他の細胞に情報を伝達する役割も果たしています。マクロファージが異物を貪食すると、サイトカインやケモカインなどの物質を放出します。これらの物質は、免疫系の他の細胞を異物の場所に呼び寄せ、異物の排除を促進します。

マクロファージは、体内の恒常性を保つために重要な役割を果たしています。マクロファージは、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物を貪食し、排除することで、私たちの健康を守っています。

#安保徹先生講演会#免疫からの警笛「病気かなと思って病院に駆け込まないで」#自己免疫力#免疫力アップ#病気は改善される#マクロファージで身体は守られている。講演会3番目03/04

.jpg)